“忽逢桃花林,夹岸数百步,中无杂树,芳草鲜美,落英缤纷……”

这是陶渊明笔下的诗句,初见冯绍文老师的作品,仿佛误入桃花源,画中的一花一草就像桃源深处的小景,曾在观者心中模糊的深深浅浅的寻觅,渐渐清晰,幽幽间,暗香浮动,似乎有君踏香而来。

三月春阳微薄,万物勃发,生机盎然,满城绿意踏芳而来,束束微光带着冬日未走的寒意,落在万物之上。个中的几许清雅别致,在冯绍文的笔下游走,一番加工后,春的剪影就永恒地留下了。

千百年来,景德镇,这座一个产业支撑的城市,厚重的文化底蕴已经融入这片土地子民的血脉之中。冯绍文出生在景德镇土生土长的陶瓷家庭,从外公、母亲、阿姨到哥哥,家中大部分人都从事陶瓷或与之有关的行业。外公是景德镇艺术瓷厂的老艺人,绘画内容从花鸟走兽到山川人物均有涉猎,涉及到的装饰手法几乎囊括了陶瓷绘画的所有种类。小时候,他常常围绕在外公身边,看着他手中的画笔时而在素坯上细笔勾勒,时而轻描淡写,一过窑火,成为另一番新鲜的模样,在孩提时代的他看来,是如此的神奇。在家人的影响下,年幼的他开始临摹美术书上的各种人物,最初只是涂鸦简笔画,后来逐渐画得有模有样。随着时间的增长,绘画的兴趣爱好逐渐成为他生命中的一部分。骨子里流淌的陶瓷血脉,在冥冥之中引导他回归内在的天性。

1994年,他进入陶瓷职工大学陶瓷美术设计专业学习,当年的陶瓷职工大学可谓是陶瓷界的“黄埔军校”,景德镇陶瓷艺术界的大部分重量级人物及中坚力量都曾有过在此就读或任教的经历,它为陶瓷艺术的发展培养了一批又一批的人才。

“那段时间,就像海绵一样汲取各方面的知识和养分。”如果说家庭氛围是冯绍文的艺术启蒙,那么陶瓷职工大学则正式为他敞开了陶瓷艺术世界的大门,在这里他不但奠定了陶瓷理论基础,还拓展了眼界,打下了扎实的基本功。此时的他,宛然已是脱缰野马,终于可以驰骋在这片辽阔的陶瓷艺术草原。

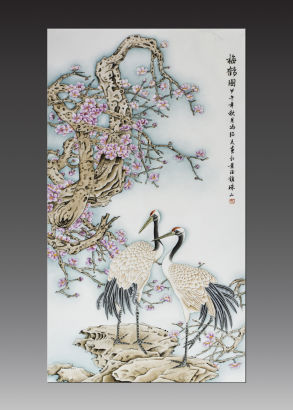

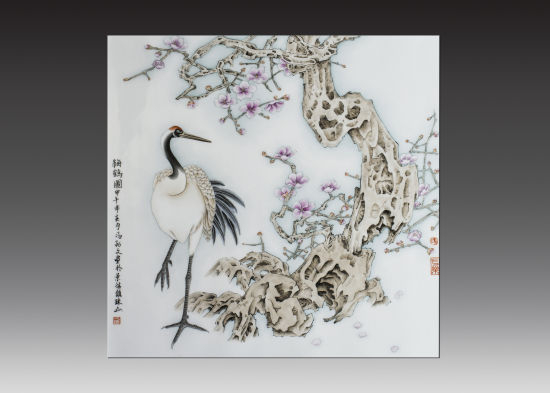

艺术的创作离不开对自然的临摹与加工。他常常回归自然,花香鸟语,看似自然的一切,当真正静下心来与之对话的时候,在那一瞬间,世界是静止的。人与自然界性灵相通,生活中的一切繁复琐碎在这一刻都被无意识地抹去,人、植物、动物三者之间的生命建立真正的对等关系,体现出生命的尊重和对自然的敬畏。

在他的作品中,对自然生命的关注之外还有一种空灵的表现。这大概与冯绍文安静沉稳的性格有关,作品中的空灵的传达从某个角度来看,又何尝不是他内心的写照。平日的他,素来不喜车水马龙,不愿在熙攘匆忙中荒废了岁月,只愿时光常伴画笔素坯,留份从容与安详。唯有如此淡然之心,方能下笔无杂,只光阴驻留在最美的瞬间。

观其作品《月色溶溶》,一对佳偶泛游湖上,连月光都不忍打扰,只是悄悄为它们披上一层薄雾轻纱,垂下的阔叶有些许斑驳,是时光的脚步,昭示着这一刻的隽永,清新淡雅之中仿若透出淡淡的芬芳。“江流宛转绕芳甸,月照花林皆似霰。”景不醉人人自醉,别致的色调和画面弥漫着浪漫主义气息,不知不觉中,心灵的某个角落被轻轻触动,在平日的浮躁忙碌过后,它像一杯清酒,慢品之下,拂去心头的尘埃。冯绍文的作品清雅、秀美,喜乐平和,使人心境澄澈明净,让人心生向往。

冯绍文的作品不仅有细腻淡雅的画风,在器型的设计上,冯绍文更是做足了细节。他为不同的画面配合了不同的器型设计风格,采用开光(俗称“开膛子”)的手法,进行雕刻,以字配画,施之以影青釉色,手感温润如玉,一呼一吸间,感受到陶瓷文化的脉动。

“缘瓷行,忘路之远近。”冯绍文在陶瓷的道路上,寻找着自己的桃源天地,每次创作,都是他的桃源片段集锦,仁者乐山,智者乐水,人生一路不远近,山水天地之间也!

冯绍文

冯绍文

艺术家简介:

冯绍文 (1970年,景德镇人) 江西省高级工艺美术师,国家一级技师。毕业于景德镇学院。系中国工艺美术学会高级会员,江西省美术家协会会员,高岭国际陶艺学会会员。担任全国陶艺培训基地指导老师。

《荷香》、《秋韵》等多件作品分别获得国家、省部级奖20余项。在《中国陶瓷》等中文核心期刊上发表了《试论剪纸在陶瓷上的应用》、《试论陶瓷综合装饰》等十余篇学术论文。作品多次赴香港、美国、日本、新加坡、法国等多个国家和地区展出,《荷香》、《花鸟情》等作品被江西省博物馆、江西省工艺美术馆收藏。《月夜》、《国色天香》等众多作品被《瓷的传人》、《景德镇陶瓷艺术家作品集》等大型画册刊录。主持完成了江西省重点科研课题《陶瓷文化·陶瓷美术教育》等研究项目。个人传略入编《中国当代陶瓷美术家辞典》、《景德镇当代陶瓷美术百家》等多部大型书籍。