|

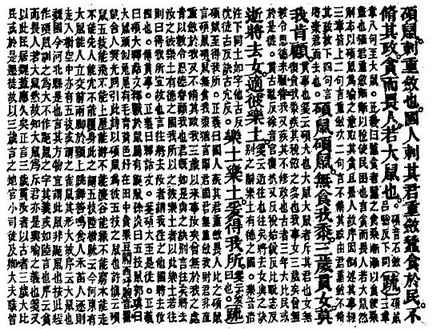

古漢語通論(十七) 古書的注解(上) 我國比較重要的古籍,前人大都作過注解。今天我們要想比較順利地讀懂一部古書,一 般都要參看舊注。有些文字比較艱深的古書,如果不參看舊注甚至根本無法讀懂。 注解古書的工作開始於漢代。秦以前的許多典籍傳到漢代,由於種種原因(如語言的發 展,口授和傳抄的錯誤等),漢代人已經不能完全讀懂;於是有一些人專門為這些古書做注 解,像毛亨、孔安國、馬融、鄭玄等,都是著名的注解家。鄭玄對先秦的經書,像《周易》 《毛詩》《周禮》《儀禮》《禮記》《論語》等書,都曾作過注解。這些注解對我們了解先秦古 籍非常有用,如果沒有漢代學者這一番辛勤的工作,有許多先秦古籍我們今天是很難讀懂的。 到了唐代,距離漢代又有六七百年了,許多漢人的注解在唐代人看起來,又不是那麼容 易理解了,於是出現了一種新的注解,作者不僅解釋正文,而且還給前人的注解作注解。這 種注解一般叫做"疏",也叫"正義"。例如現在最通行的《十三經注疏》中的《詩經》 (注:《十三經注疏》大多數是漢朝人或魏晉人做的注,唐宋人做的疏,各部書的注疏人如下: 《周易》:魏王弼、韓康伯注,唐孔穎達等正義; 《尚書》:舊題漢孔安國傳,唐孔穎達等正義; 《詩經》:漢毛亨傳,漢鄭玄箋,唐孔穎達等正義; 《周禮》:漢鄭玄注,唐賈公彥疏; 《儀禮》:漢鄭玄注,唐賈公彥疏; 《禮記》:漢鄭玄注,唐孔穎達等正義; 《春秋左傳》:晉杜預注,唐孔穎達等正義; 《春秋公羊傳》:漢何休注,唐徐彥疏; 《春秋谷梁傳》:晉范甯注,唐楊士勳疏; 《論語》:魏何晏集解,宋邢昺疏; 《孝經》:唐玄宗注,宋邢昺疏; 《爾雅》:晉郭璞注,宋邢昺疏; 《孟子》:漢趙岐注,宋孫奭疏;), 就是漢毛亨傳,漢鄭玄箋,唐孔穎達等正義。毛傳、鄭箋的"傳"和"箋",當時都各有特 定的意義,"傳"指闡明經義,"箋"有補充與訂正毛傳的意思,一方面對毛傳簡略隱晦的 地方加以闡明,另一方面把不同於毛傳的意見提出,使可識别。 先秦經書的注解一般都比較難讀。這一方面是因為注解家數繁多,各有側重,看法也常 常不一,取捨之間,有時很不容易決定;另一方面是因為注文比較簡略,注解的體例和術語 對一般讀者來說都比較生疏。要想讀懂先秦經書的注解,我們首先要對它們的體例有大致的 了解。 下面我們舉出《詩經·魏風·碩鼠》中的一個例子來說明經書注疏的體例(注疏一般都 是用雙行小字排在正文之下。為了保存原樣,正文和注疏一律不加標點):  |

|

箋,圓圈之後"貫古亂反......"是唐陸德明《經典釋文》對正文和注文的注音(注:《經典釋文》 簡名《釋文》,它彙集了唐代以前各家給先秦經書(包括《老子》和《莊子》,因為《老子》《莊子》在唐代也被稱為經)所做的 注釋(以注音為主,也有少數義訓),經過作者一番選擇,成為我國早期别具風格的注音(兼釋義)總集之一。先秦古籍中的注 音,一般都摘自經典釋文。這部書本來是脫離具體注釋对象的一部完整的專著,宋代以後,人們才把它的注釋移到每本書的相 應的正文之下。))。[疏]字以下才是孔穎達的疏。宋代以前,注和疏是分成兩本書印行的;宋 代以後,為了便於閱讀,才把注和疏合成一本書。注和疏合成一本後,疏一般放在一段正文 之後,如果一段中有幾個注,疏就放在幾個注之後,如果一段中只有一個注,疏就放在一個 注之後;上面這個例子就是把疏放在幾個注之後。疏一般是先疏正文,再疏注文。先略引被 疏的文字,一般是起訖各引兩三個字(如"'碩鼠'至'得我所'","傳'貫事'","箋'碩大 '至'是徙'"),然後再疏,中間用圓圈隔開。有時是直解正文,如"國人疾其君重斂畏人,比 之碩鼠......";有時是疏證和發揮毛傳和鄭箋,這里是首先說明毛傳和鄭箋的來源,如毛傳: "貫事也",正義曰:"《釋詁》文",又如鄭箋:"碩大也",正義曰:"《釋詁》文" (《釋詁》指《爾雅·釋詁》,孔穎達認為毛傳和鄭箋這里都是根據《爾雅·釋詁》來注解正 文的);接著就考證名物,如"《釋獸》於鼠屬有鼫鼠......"。可見疏的內容是很豐富的。 一部重要的古代作品,注解的人常常很多,後來就有人把各家的注選集在一起,再加上 自己的注解,成為集注或集解,例如何晏注《論語》,就是集解。試舉《論語》第一句為例: |

|

子曰。學而時習之。不亦說乎。

|

上一篇: 漁 父[1]

下一篇: 古書的注解(下)

时代传媒集团 时代传媒杂志社 奔流编辑部 主办

全息数字科技 技术支持